Следы на пулях

Материал из CrimLib.info

Следы на метаемых элементах можно разделить на:

возникшие при их контакте с оружием;

возникшие при их встрече с преградами.

Следы от преград, как правило, влекут деформацию той части

пули, которая контактировала с преградой и могут выражаться в

деформации оболочки и сердечника(сплющивание, искривление

кончика, разрыв, растрескивание или срыв оболочки и др.). При этом

следует иметь в виду, что далеко не всякие повреждения от преград

уничтожают следы оружия и, деформированные пули, как и следы на

сорванных оболочках, даже в виде оставшихся фрагментов,

позволяют произвести идентификацию оружия.

Следы от оружия. В практике, идентификация оружия по следам

на пулях получила достаточно широкое распространение. И это не

случайно. Именно пуля, в ряде случаев, помогает установлению

причинных связей между жертвой и преступником.

Происходит это по схеме:

пуля находится в жертве(жертва поражена в результате

непосредственного контакта с пулей);

пуля выстрелена из конкретного оружия(устанавливается по

следам на ней);

оружие изъято, находится(находилось) в законном пользовании

или принадлежит конкретному лицу(подозреваемому).

127

Рис. 3.13 Пуля пистолета Макарова со следами полей нарезов ствола

и деформации от встречи с преградой

Прослеживание пути от жертвы к конкретному оружию создает

реальные условия для установления преступника.

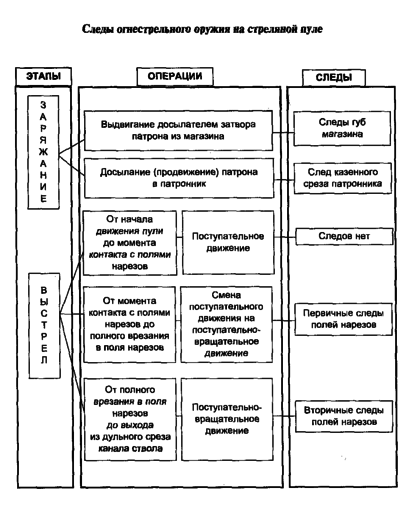

Оружие непосредственно взаимодействует с боеприпасами и его

составляющими частями. Путь патрона, от помещения в магазин до

выстрела, можно проследить по операциям:

в процессе заряжания и извлечения(подачи) боеприпасы

контактируют с губами магазина;

при досылании в патронник они контактируют с затвором,

направляющим желобком патронника, стенами патронника, при этом

пуля входит в пульный вход;

при выстреле пуля получает поступательное движение и плотно

скользит по стволу. При этом, благодаря нарезам, движение

переходит в поступательно- вращательное. Изначально, достаточно

короткий участок она движется параллельно к оси ствола и,

соответственно, своей оси. В результате такого движения образуются

первичные следы, которые возникают до перехода ее движения в

поступательно вращательное.

128

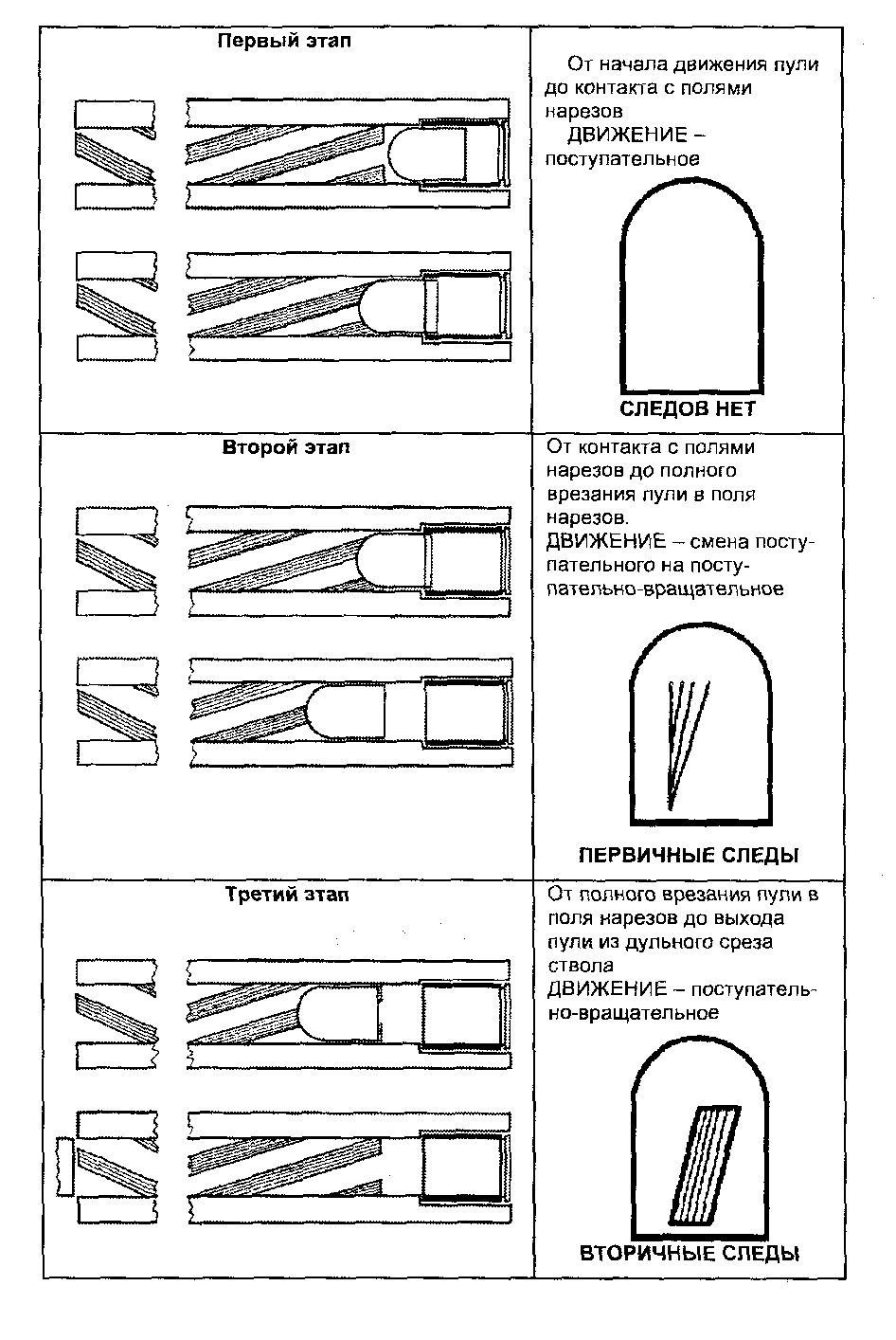

Рис. 3.14 Схематическое изображение следов полей нарезов на

пуле: 1 - первичных; 2 - вторичных.

Двигаясь поступательно, пуля преодолевает сопротивление

поднимающихся полей нарезов. При этом, боевые грани и

поверхности полей соскабливают металл на ее ведущей части, а затем

в контакт с пулей вступает холостая грань, которая и формирует

окончательно первичный след. Ширина первичного следа,

представляющего собой совокупность отдельных трасс,

параллельных оси пули, увеличивается по мере поступательного

движения пули, так как в контакт с ее поверхностью вступают все

более удаленные от патронника участки поля нареза. Однако, если

внимательно рассмотреть трассы внутри первичного следа, то можно

заметить следующее. Угол наклона трасс в первичном следе плавно

меняется: в начале следа трассы располагаются параллельно оси

пули, а вблизи следа холостой грани их наклон приближается к

наклону поля нареза. Дальше, плотно взаимодействуя с полями

нарезов, пуля переходит в фазу поступательно-вращательного

движения. Следы от полей нарезов, образованные в этой фазе,

называются вторичными. Такие следы представляют собой

полосовидные углубления на ведущей части пули, наклонные к ее

продольной оси под углом, равным углу наклона нарезов канала

ствола. Вторичные следы ограничены следами боевых и холостых

граней. Микрорельеф поля нареза отображается между следами

129

граней соответствующего поля. При своем движении по каналу

ствола пуля деформируется вследствие сжатия ее полями нарезов и

действия давления пороховых газов на ее дно и, заполняя профиль

канала ствола, контактирует не только с поверхностью полей, но и с

дном нарезов. Площадь пятна контакта зависит от размеров и

материала пули, ширины нарезов канала ствола и степени его износа,

давления пороховых газов и других факторов. При изношености

ствола, грани нарезов уменьшаются и на ведущей поверхности пули

наряду со следами полей нарезов отображается микрорельеф дна

нарезов. При наличии газоотводного отверстия в канале ствола оно

может отображаться в виде четко выраженной группы трасс,

параллельных вторичным следам, и следов окопчения в месте

окончания этих трасс на хвостовой части.

Таким образом, кроме следов, образующихся при движении пули

по каналу ствола, на ней также могут оставаться следы и от других

частей оружия: от деталей магазина, от патронного ввода, от нижней

плоскости затвора.

По следам на пуле можно решить ряд задач, направленных на

установление модели оружия. Так, направление нарезов отображается

в соответствующем наклоне вторичных следов: при правой нарезке

вторичные следы от полей нарезов наклонены вправо, при левой—

влево. Угол наклона нарезов равен углу между следом боевой или

холостой грани и продольной осью пули, при условии отсутствия

деформации пули и отсутствия прогрессивной нарезки ствола. Под

прогрессивной нарезкой понимают нарезы с плавно

увеличивающимся углом их наклона. Количество нарезов

определяется по числу следов от полей нарезов. При срыве пули с

нарезов, при раздутии ствола или при его сильном износе, следы от

полей могут удваиваться. Ширина полей нарезов равна кратчайшему

расстоянию между боевой и холостой гранью для традиционных

нарезов. Калибр ствола оружия отечественного производства равен

диаметру пули, измеренному по противоположным следам полей

нарезов. В оружии зарубежного производства он определяется по

следам дна противоположных нарезов. При измерении следует

учитывать отклонения в связи с возможным износом ствола.

Признаки, характеризующие степень износа канала ствола:

а) Малый износ- характеризуется наличием четких следов от

холостых и боевых граней и малой выраженностью следов от

поверхности полей между ними. Первичные следы относительно

130

узкие и короткие. Следы от дна нарезов часто малой площади или

отсутствуют.

б) Средний износ характеризуется слабой выраженностью следов

от холостой и боевой грани, наличием выраженных следов от

поверхности полей. Первичные следы широкие и длинные.

Присутствуют множественные следы от дна нарезов, как правило,

протяженные и занимают значительную часть площади между

следами полей;

в) Сильный износ- сплошная исчерченность ведущей части

пули, отсутствие выраженных трасс боевых и холостых граней.

Следы на дроби и картечи. В патронах к гладкоствольному

охотничьему оружию метательный заряд отделен от снаряда пыжом,

через который дробь или пуля и воспринимают давление пороховых

газов. При нормальных условиях выстрела, когда пороховые газы не

проникают в дробовой заряд(пыж или контейнер обеспечивают

хорошую обтюрацию), он, двигаясь по каналу ствола, не

перестраивается даже в чоковом сужении, а под воздействием силы

давления пороховых газов и расклинивания только сжимается и

деформируется. В результате этого на дробинах образуются следы от

контакта их друг с другом(контактные пятна), а на дробинах,

расположенных на периферии,- и следы от стенок канала ствола в

виде сглаженных участков. Образование следов на дробинах

продолжается на всем протяжении канала ствола, при этом, чоковое

сужение и дульный срез являются участками окончательного

следообразования.

Контактные пятна от следов канала ствола отличаются по форме.

На сферической дроби контактные пятна имеют, как правило, вид

вмятин круглой формы, а следы от стенок ствола-имеют

эллиптическую форму с отображенным микрорельефом стенки

канала ствола.

Следы на метаемых элементах можно разделить на:

возникшие при их контакте с оружием;

возникшие при их встрече с преградами.

Следы от преград, как правило, влекут деформацию той части

пули, которая контактировала с преградой и могут выражаться в

деформации оболочки и сердечника(сплющивание, искривление

кончика, разрыв, растрескивание или срыв оболочки и др.). При этом

следует иметь в виду, что далеко не всякие повреждения от преград

уничтожают следы оружия и, деформированные пули, как и следы на

сорванных оболочках, даже в виде оставшихся фрагментов,

позволяют произвести идентификацию оружия.

Следы от оружия. В практике, идентификация оружия по следам

на пулях получила достаточно широкое распространение. И это не

случайно. Именно пуля, в ряде случаев, помогает установлению

причинных связей между жертвой и преступником.

Происходит это по схеме:

пуля находится в жертве(жертва поражена в результате

непосредственного контакта с пулей);

пуля выстрелена из конкретного оружия(устанавливается по

следам на ней);

оружие изъято, находится(находилось) в законном пользовании

или принадлежит конкретному лицу(подозреваемому).

127

Рис. 3.13 Пуля пистолета Макарова со следами полей нарезов ствола

и деформации от встречи с преградой

Прослеживание пути от жертвы к конкретному оружию создает

реальные условия для установления преступника.

Оружие непосредственно взаимодействует с боеприпасами и его

составляющими частями. Путь патрона, от помещения в магазин до

выстрела, можно проследить по операциям:

в процессе заряжания и извлечения(подачи) боеприпасы

контактируют с губами магазина;

при досылании в патронник они контактируют с затвором,

направляющим желобком патронника, стенами патронника, при этом

пуля входит в пульный вход;

при выстреле пуля получает поступательное движение и плотно

скользит по стволу. При этом, благодаря нарезам, движение

переходит в поступательно- вращательное. Изначально, достаточно

короткий участок она движется параллельно к оси ствола и,

соответственно, своей оси. В результате такого движения образуются

первичные следы, которые возникают до перехода ее движения в

поступательно вращательное.

128

Рис. 3.14 Схематическое изображение следов полей нарезов на

пуле: 1 - первичных; 2 - вторичных.

Двигаясь поступательно, пуля преодолевает сопротивление

поднимающихся полей нарезов. При этом, боевые грани и

поверхности полей соскабливают металл на ее ведущей части, а затем

в контакт с пулей вступает холостая грань, которая и формирует

окончательно первичный след. Ширина первичного следа,

представляющего собой совокупность отдельных трасс,

параллельных оси пули, увеличивается по мере поступательного

движения пули, так как в контакт с ее поверхностью вступают все

более удаленные от патронника участки поля нареза. Однако, если

внимательно рассмотреть трассы внутри первичного следа, то можно

заметить следующее. Угол наклона трасс в первичном следе плавно

меняется: в начале следа трассы располагаются параллельно оси

пули, а вблизи следа холостой грани их наклон приближается к

наклону поля нареза. Дальше, плотно взаимодействуя с полями

нарезов, пуля переходит в фазу поступательно-вращательного

движения. Следы от полей нарезов, образованные в этой фазе,

называются вторичными. Такие следы представляют собой

полосовидные углубления на ведущей части пули, наклонные к ее

продольной оси под углом, равным углу наклона нарезов канала

ствола. Вторичные следы ограничены следами боевых и холостых

граней. Микрорельеф поля нареза отображается между следами

129

граней соответствующего поля. При своем движении по каналу

ствола пуля деформируется вследствие сжатия ее полями нарезов и

действия давления пороховых газов на ее дно и, заполняя профиль

канала ствола, контактирует не только с поверхностью полей, но и с

дном нарезов. Площадь пятна контакта зависит от размеров и

материала пули, ширины нарезов канала ствола и степени его износа,

давления пороховых газов и других факторов. При изношености

ствола, грани нарезов уменьшаются и на ведущей поверхности пули

наряду со следами полей нарезов отображается микрорельеф дна

нарезов. При наличии газоотводного отверстия в канале ствола оно

может отображаться в виде четко выраженной группы трасс,

параллельных вторичным следам, и следов окопчения в месте

окончания этих трасс на хвостовой части.

Таким образом, кроме следов, образующихся при движении пули

по каналу ствола, на ней также могут оставаться следы и от других

частей оружия: от деталей магазина, от патронного ввода, от нижней

плоскости затвора.

По следам на пуле можно решить ряд задач, направленных на

установление модели оружия. Так, направление нарезов отображается

в соответствующем наклоне вторичных следов: при правой нарезке

вторичные следы от полей нарезов наклонены вправо, при левой—

влево. Угол наклона нарезов равен углу между следом боевой или

холостой грани и продольной осью пули, при условии отсутствия

деформации пули и отсутствия прогрессивной нарезки ствола. Под

прогрессивной нарезкой понимают нарезы с плавно

увеличивающимся углом их наклона. Количество нарезов

определяется по числу следов от полей нарезов. При срыве пули с

нарезов, при раздутии ствола или при его сильном износе, следы от

полей могут удваиваться. Ширина полей нарезов равна кратчайшему

расстоянию между боевой и холостой гранью для традиционных

нарезов. Калибр ствола оружия отечественного производства равен

диаметру пули, измеренному по противоположным следам полей

нарезов. В оружии зарубежного производства он определяется по

следам дна противоположных нарезов. При измерении следует

учитывать отклонения в связи с возможным износом ствола.

Признаки, характеризующие степень износа канала ствола:

а) Малый износ- характеризуется наличием четких следов от

холостых и боевых граней и малой выраженностью следов от

поверхности полей между ними. Первичные следы относительно

130

узкие и короткие. Следы от дна нарезов часто малой площади или

отсутствуют.

б) Средний износ характеризуется слабой выраженностью следов

от холостой и боевой грани, наличием выраженных следов от

поверхности полей. Первичные следы широкие и длинные.

Присутствуют множественные следы от дна нарезов, как правило,

протяженные и занимают значительную часть площади между

следами полей;

в) Сильный износ- сплошная исчерченность ведущей части

пули, отсутствие выраженных трасс боевых и холостых граней.

Следы на дроби и картечи. В патронах к гладкоствольному

охотничьему оружию метательный заряд отделен от снаряда пыжом,

через который дробь или пуля и воспринимают давление пороховых

газов. При нормальных условиях выстрела, когда пороховые газы не

проникают в дробовой заряд(пыж или контейнер обеспечивают

хорошую обтюрацию), он, двигаясь по каналу ствола, не

перестраивается даже в чоковом сужении, а под воздействием силы

давления пороховых газов и расклинивания только сжимается и

деформируется. В результате этого на дробинах образуются следы от

контакта их друг с другом(контактные пятна), а на дробинах,

расположенных на периферии,- и следы от стенок канала ствола в

виде сглаженных участков. Образование следов на дробинах

продолжается на всем протяжении канала ствола, при этом, чоковое

сужение и дульный срез являются участками окончательного

следообразования.

Контактные пятна от следов канала ствола отличаются по форме.

На сферической дроби контактные пятна имеют, как правило, вид

вмятин круглой формы, а следы от стенок ствола-имеют

эллиптическую форму с отображенным микрорельефом стенки

канала ствола.